モンガラカワハギ

photos/mongara_kawahagi.jpg派手な色彩で有名なモンガラカワハギは、コクテンフグと同じように大きな前歯があります。この歯でかみつかれるとケガをするので、成魚は素手で触らないようにしましょう。小さいうちは他種との混浴も楽しめるが、成長したら単独飼育がよいでしょう。

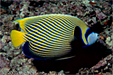

タテジマキンチャクダイ

photos/tatejima_kinchakudai.jpg日本では、海水魚のシンボル的存在として有名です。ほんの少し気難しさがあり、成魚では餌付けに時間がかかることもあります。しかし、基本的には丈夫で、乾燥飼料で餌付きます。本種の含まれるPomacanthus(ポマカントゥス)属は、稚魚と成魚で別種のように模様が違うのが特徴です。

コガネヤッコ

photos/kokane_yakko.jpg丈夫で餌付きも良いです。購入直後にいじめられなければ、飼育はさほど難しくないです。他のCentropyge(ケントロピーグ)属のヤッコとも、折り合えば同居は可能です。ただ、同じ種の複数飼育は縄張り争いをおこしやすいので注意しましょう。

サザナミヤッコ

photos/sazanami_yakko.jpgヤッコの入門種というべき魚です。成長も早く、水槽内でもぐんぐん大きくなるので、それに伴う斑紋の変化も観察できます。環境に慣れてくると、新参ヤッコを追いかける場合もあるので注意が必要です。本種の含まれるPomacanthus(ポマカントゥス)属は、稚魚と成魚で別種のように模様が違うのが特徴です。

スダレチョウチョウウオ

photos/sudare_choucouuo.jpg洗練されたデザインと飼育のしやくさで古くから人気がります。タンクメイトに気を使うこともない。棲息数が少ないためか、入荷量はそれほど多くありません。人に馴れれば乾燥飼料も食べます。

ミヤコテングハギ

photos/miyakotenngu_hagi.jpg成魚は額から角状の突起がでるニザダイとして有名です。丈夫で、タンクメイトを気にせず餌付けられる。幼魚でも、乾燥飼料で比較的早く餌付きます。ただ、尾柄のトゲは硬く頑丈で、取扱いには十分注意しましょう。素手でむやみに触ると、ケガをしやすので気をしけましょう。

カクレクマノミ

photos/kakure_kumanomi.jpgクマノミの仲間では一番の人気者です。自然環境下ではハタゴイソギンチャクに入るが、水槽では、時間をかければシライトイソギンチャクやロングテンタクルにも入ります。乾燥飼料で餌付けられ、水槽内で産卵することもあります。丈夫で、比較的おとなしい種です。s

セジロクマノミ

photos/sejiro_kumanomi.jpg入荷量がやや少ない種だが、色彩がとても美しく、丈夫で餌付きもよく、乾燥飼料で餌付きます。イボハタゴイソギンチャクに付くことが多いが、環境に慣れるとシライトイソギンチャクにも入ります。性格はおとなしい方です。

ミノカサゴ

photos/mino_kasago.jpg日本近海に多く生存しています。ミノカサゴの仲間は、背ビレに毒トゲを持ち、刺されると危険です。魚食性が強く、同居している小魚を食べる傾向にあります。幼魚は生餌や乾燥飼料に慣れるが、食べない時は、餌を針金の先に付けてふうてやると反応すことが。。。

クダゴンベ

photos/kuda_gonbe.jpg口先の尖った不思議な体形の魚です。ゴンベの中ではおとなし性格で、基本的には丈夫です。乾燥飼料にも慣れやすいが、食べない場合は冷凍のブラインシュリンプを与えると餌付く。ゴンベ類は浮き袋が退化しており、泳ぎ方が下手で、胸ビレでもがくように泳ぎます。